Etwas tun. Sich engagieren. Für das Gemeinwohl. Das ist für mehr als eine halbe Million Menschen in Hamburg schlicht Alltag. Egal ob in der Flüchtlingshilfe, in Bildungsinitiativen, im Tierschutz, bei wohltätigen Stiftungen oder der Unterstützung von sozial benachteiligten Menschen – es gibt unzählige Möglichkeiten, ranzuklotzen. Und das nicht erst seit gestern, denn bürgerliches Engagement hat an Elbe und Alster eine lange Tradition. Das Ehrenamt stabilisiert seit Jahrhunderten die Gesellschaft in unserer Stadt. Und trägt dazu bei, dass Gräben überwunden und Ungleichheiten zumindest abgemildert werden. Eine Art Kitt, der zusammenhält und dieses besondere Hamburg-Gefühl fördert. Schauen wir mal genauer hin.

Und beginnen mit dem Blick zurück: Die Hansestadt Hamburg gilt seit jeher als eine Art Wiege selbstbewussten Bürgertums. Was heute unter dem Begriff bürgerliches Engagement zusammengefasst wird, hat in der Elbmetropole eine tief verwurzelte Geschichte. Bereits im Mittelalter spielen freie Bürger eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Verwaltung ihrer Stadt – ein Erbe, das bis heute nachwirkt. Im 13. Jahrhundert tritt Hamburg dem Hansebund bei und entwickelt sich zu einem bedeutenden Handelszentrum. In dieser Zeit entsteht ein Selbstverständnis der Kaufmannschaft: Wirtschaftlicher Erfolg wird mit gesellschaftlicher Verantwortung verknüpft. Die Hamburger gründen Stiftungen, unterstützen soziale Einrichtungen und engagieren sich in der Armen- und Krankenpflege. Ein frühes Beispiel ist das Hospital zum Heiligen Geist, das bereits 1227 aus der Taufe gehoben wird und als soziale Einrichtung weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt wird. Die Stiftung gibt es übrigens heute noch – in Poppenbüttel.

Die Gründung der Patriotischen Gesellschaft im Jahr 1765 wird zum Meilenstein für bürgerliches Engagement in Hamburg

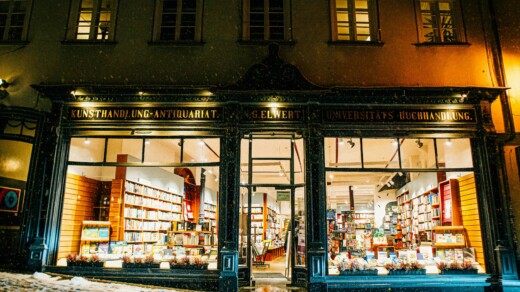

Im 17. und 18. Jahrhundert folgen zahlreiche mildtätige Institutionen, oft finanziert von Kaufleuten, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Mit der Industrialisierung und dem wachsenden Wohlstand im 19. Jahrhundert weitet sich das bürgerliche Engagement aus. In dieser Zeit entstehen viele der bis heute bestehenden Vereine und Initiativen, etwa in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales. Die Gründung der Patriotischen Gesellschaft von 1765, der ältesten zivilgesellschaftlichen Organisation Hamburgs, markiert einen Meilenstein. Sie setzt sich für Bildung, Stadtentwicklung und soziale Reformen ein. Mit Erfolg, viele ihrer Impulse werden später von der Stadtpolitik übernommen. Die Ziele: das Gemeinwohl fördern, öffentliche Infrastruktur verbessern und Bildung ermöglichen – unabhängig von staatlichen Institutionen. Die Gründer streben in privaten Initiativen an, „der Zügellosigkeit der Sitten entgegenzuwirken und das Gemeinwesen zu erhalten“. Tatsächlich resultieren aus diesem Engagement frühe Errungenschaften wie die erste Sparkasse Europas, die Hamburger Öffentlichen Bücherhallen und die Schule für Kunst und Gewerbe, Vorläuferin heutiger Hochschulen. Noch heute gestaltet die Gesellschaft, organisiert etwa mit der Kinderstadt Hamburg ein demokratiepädagogisches Programm für die Sommerferien.

Auch im Bereich der Katastrophenhilfe zeigt sich Engagement der Hamburger. Nach dem Großen Brand von 1842, bei dem ein Drittel der Altstadt zerstört wird, schließen sich Menschen in beispielloser Weise zusammen, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Überhaupt zeigt sich immer mehr Selbstorganisation. Bereits 1843 entsteht mit dem St. Pauli Bürgerverein der erste seiner Art, bald gefolgt von zahlreichen ähnlichen Zusammenschlüssen in Vorstädten wie Altona, Bergedorf oder Wandsbek. Diese Bürgervereine verstehen sich als Teilhabestrukturen, sie wollen Informationen teilen, Öffentlichkeit herstellen und örtliche wie gesellschaftliche Interessen vertreten. 1886 schließlich gründet sich der Zentralausschuss Hamburgischer Bürgervereine, um zu koordinieren und zu vernetzen. Im Angesicht der Cholera-Epidemie von 1892 bewährt sich dieses Netzwerk: Bürgervereine organisieren Notstands-Stadtteilkomitees und leisten Hilfe, als staatliche Strukturen an ihre Grenzen stoßen.

In den 1960er- und 70er-Jahren gewinnt die politische Komponente an Bedeutung, immer mehr Menschen setzen sich für Umwelt und Mitbestimmung ein

Die Weltkriege und die Diktatur führen zu schweren Einschnitten – auch im bürgerschaftlichen Engagement. Viele Organisationen werden von den Nazis gleichgeschaltet oder aufgelöst. Nach 1945 beginnt ein mühsamer Wiederaufbau – nicht nur in den Ruinen der Stadt, sondern auch zivilgesellschaftlich. In der Nachkriegszeit gründen sich neue Vereine und Initiativen, etwa zur Unterstützung von Menschen, die ihre Heimat im Krieg verlasen mussten, für den Wiederaufbau der Stadt oder im Bereich der Jugendhilfe. In den 1960er- und 70er-Jahren gewinnt das bürgerliche Engagement dann auch eine politische Komponente. Immer mehr Bürgerinitiativen setzen sich für Umwelt, Mitbestimmung und Stadtteilerhalt ein.

Bereits 1945 macht sich der Kulturring der Jugend auf, jungen Menschen Kultur zugänglich zu machen – ein Engagement, das bis heute besteht. In den 1980er-Jahren entsteht dann die Geschichtswerkstätten-Bewegung in Hamburg: Bürger erforschen seither „Geschichte von unten“, dokumentieren Alltagserfahrungen und Stadtteilentwicklung. Zivilgesellschaftliches Engagement bleibt auch im 21. Jahrhundert bedeutsam. So wirkt die BürgerStiftung Hamburg, gegründet 1999, als Plattform, die Bürger und Projekte verbindet: Heute sind rund 320 Ehrenamtliche aktiv und gestalten Demokratie, Bildung und Integration mit.

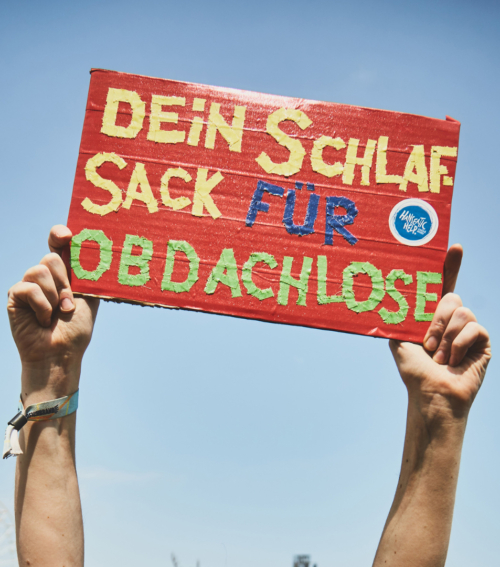

Neuere Initiativen zeigen, wie Bürgerengagement flexibel auf aktuelle Herausforderungen reagiert: So entsteht Hanseatic Help 2015 auf Basis privater Spenden, um Geflüchteten, Obdachlosen und Bedürftigen in Hamburg zu helfen. Aus der spontanen Hilfsaktion wird schnell eine überregional agierende NGO. Die Hamburger Tafel sammelt überschüssige Lebensmittel im Handel und bei Herstellern in und um Hamburg ein und verteilt sie an 31 Ausgabestellen. Ebenso zeigt das CaFée mit Herz, entstanden aus Protesten gegen Krankenhaus-Schließung, wie engagierte Bürger in St. Pauli eine Social-Care-Struktur schaffen. Rund um den Kiez gibt es viele soziale Projekte, nicht nur im Elbschlosskeller, dessen Wirt Daniel Schmidt sich schon lange für benachteiligte Menschen einsetzt. Eine längere Geschichte hat die 1898 nicht weit entfernt gegründete Seemannsmission in Altona, die eng mit ihrem Pendant in Harburg kooperiert und mehrere Seemannsheime sowie drei Seafarer Lounges betreibt.

Die Stadtverwaltung erkennt den Wert dieses sozialen Engagements an: 2019 verabschiedet der Senat die fortgeschriebene Engagementsstrategie, mit dem Ziel, über eine halbe Million Engagierte in Hamburg besser zu unterstützen. So etwa mit dem Haus des Engagements – einem zentralen Anlaufpunkt zum Austauschen und Vernetzen. Und auch finanzielle Zuschüsse sind drin. So stehen für 2025 etwa 200.000 Euro zur Verfügung, mit denen Projekte unterstützt werden. Bis zu 30.000 Euro können pro Initiative abgegriffen werden, um ehrenamtliches Engagement zu unterfüttern.

Aktuell engagieren sich laut Hamburger Senat mehr als 500.000 Menschen freiwillig – in Sportvereinen, Nachbarschaftsprojekten, Kulturinitiativen, im sozialen Bereich oder bei der Integration Geflüchteter. Die Freiwilligen-Agenturen und die Einführung der Ehrenamtskarte stärken das Engagement strukturell. Mit der Hamburger Engagement-Karte können Menschen, die sich in besonderem Maße freiwillig für das Gemeinwohl engagieren, vergünstigte Eintritte in Museen und für Freizeit- und Sportangebote sowie Rabatte in Gastronomiebetrieben erhalten. Seit der Einführung im Mai 2024 wurden laut Esther Eichberg, Sprecherin der Sozialbehörde, mehr als 8000 Engagement-Karten ausgegeben. Hamburg verfüge über eine starke, lebendige und vielfältige Engagement-Kultur. Das Spektrum reiche von großen, etablierten Wohlfahrtsorganisationen und der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zu jungen Vereinen und Initiativen in Bereichen wie Kultur, Demokratie oder Migration. „Als Senat schätzen und fördern wir dieses Engagement für das Gemeinwohl und das Miteinander und profitieren von der engen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft“, so Eichberg.

Unsere Stadtgesellschaft lebt vom Engagement der Hamburgerinnen und Hamburger

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer

Seit 2025 kann die Engagement-Karte auch über die Ehrenamtskarten-App beantragt, digital gespeichert und bei teilnehmenden Bonuspartnern vorgezeigt werden. „Unsere Stadtgesellschaft lebt vom Engagement der Hamburgerinnen und Hamburger. Mit der Karte möchten wir die Menschen in ihrem Engagement bestärken und das freiwillige Engagement in Hamburg noch attraktiver machen“, sagt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.

Keine Frage: Digitale Plattformen und soziale Medien haben das Ehrenamt verändert – Engagement ist heute flexibler, projektorientierter und oft kurzfristiger. Gleichzeitig steht die Zivilgesellschaft vor Herausforderungen: Der demografische Wandel, ökonomischer Druck und die Zunahme politischer Radikalisierung fordern neue Formen der Beteiligung und Förderung. Die Geschichte des bürgerschaftlichen Engagements in Hamburg ist eine Geschichte von Verantwortung, Solidarität und Wandel. Sie zeigt, wie sehr die Entwicklung der Stadt von aktiven Bürgerinnen und Bürgern geprägt wurde – und es bis heute wird. Zwischen Tradition und Innovation bleibt eines konstant: das Bewusstsein, dass Stadtgemeinschaft mehr ist als Verwaltung – nämlich gelebte Mitgestaltung. Ehrenamt ist lebendig: Privatinitiativen, Stiftungen und zivilgesellschaftliche Plattformen wirken als gesellschaftliches Rückgrat – getragen von dem, was einst die Patriotische Gesellschaft, die es immer noch gibt, ins Leben rief: das Engagement fürs Gemeinwohl. Denn das hält unsere Stadt zusammen.