Sorgearbeit lohnt sich, doch wird kaum entlohnt. Was paradox klingt, ist in der Pflege, Betreuung und Erziehung oft nichts Ungewöhnliches. Ob in Institutionen oder zu Hause: Die Schere zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und wirtschaftlicher Anerkennung könnte kaum weiter auseinandergehen. Zudem wurden und werden viele Care-Aufgaben, die für das Funktionieren des sozialen Miteinanders von höchster Relevanz sind, meist von Frauen übernommen. Die aktuelle Ausstellung „CARE! Wenn aus Liebe Arbeit wird“ im Museum der Arbeit thematisiert nun aus verschiedenen Perspektiven, mit welchen Problemen und Herausforderungen sich Care-Arbeitende teils seit vielen Jahren konfrontiert sehen, und wo Handlungsmöglichkeiten sowie Zukunftsperspektiven liegen könnten – in einer produktiven Verbindung aus kulturgeschichtlichen Ansätzen und Positionen der zeitgenössischen Kunst.

Hierfür kooperiert das Museum unter anderem mit Studierenden und Alumni der Hochschule für bildende Künste Hamburg, die sich kraft unterschiedlicher Medien diversen Bereichen der Sorgearbeit widmen: etwa der gesellschaftlichen Relevanz des Stillens, den patriarchalen Verwurzelungen der Ehe als einer Instanz, in der über Jahrhunderte festgefahrene Geschlechterrollen schwer aufzubrechen sind, und den körperlichen und emotionalen Belastungen, denen Pflegekräfte tagtäglich ausgesetzt sind. Noch vor wenigen Jahren erst kam die öffentliche Diskussion um die sogenannte Systemrelevanz vieler Sorgearbeitsbereiche auf, als im Laufe der Corona-Pandemie deren enorme Wichtigkeit sowohl für das Gesundheitssystem als auch für das alltägliche Zusammensein immer deutlicher wurde. Konnte man darin – mit einer gewissen Portion Optimismus, die es in diesem globalen Ausnahmezustand ohnehin brauchte – die Hoffnung auf Veränderung in der Arbeitswelt wittern, schien die Frage nach der Systemrelevanz mit dem Abflachen der Bedrohlichkeit des Virus zu schwinden.

„CARE! Wenn aus Liebe Arbeit wird“ ein Signal

Der solidarische Applaus für Pflegekräfte auf dem heimischen Balkon verhallte schnell, der erhoffte Wandel blieb aus – so besteht nach wie vor die Notwendigkeit, die Sichtbarkeit und Anerkennung von Menschen in der Care-Arbeit zu steigern. Dafür braucht es ebenso handlungsorientierte Unterstützung etwa von politischer Seite wie auch Stimmen aus Kunst und Kultur, die sich darum bemühen, den öffentlichen Diskurs zu fördern und sichere Wissens- und Handlungsräume zur Vernetzung zu schaffen: damit sich Sorgearbeit in Zukunft nicht nur zwischenmenschlich lohnt, sondern auch angemessen entlohnt wird. Doch am Ende kommt es bei gesellschaftlichem Wandel immer auf uns alle an. So setzt das Museum der Arbeit mit der Schau ein weiteres Signal und stellt in einem interaktiven und partizipativen Ausstellungsbereich die alles entscheidende Frage auch an die Besuchenden: „Do you care?“

Josefine Flora Green, Omid Arabbay und Clara Alisch sind mit ihren Werken in der Ausstellung „CARE! Wenn aus Liebe Arbeit wird“ im Museum der Arbeit vertreten – und erzählen, welche künstlerischen und persönlichen Perspektiven sie auf das Thema einnehmen, was sie sich für die Zukunft wünschen und wo sie Veränderungspotenzial sehen. Zitate entstanden im Gespräch mit SZENE HAMBURG

Josefine Flora Green beschäftigt sich mit der Institution Ehe

„Von mir werden im Museum der Arbeit drei Paar Boxhandschuhe ausgestellt, genäht aus drei Brautkleidern. Die Institution der Ehe basiert historisch auf einem wirtschaftlichen Prinzip, in dem eine Partei der anderen durch Sorgearbeit den Rücken freihält. Die andere schafft durch Lohnarbeit eine vermeintliche Sicherheit für die nicht entlohnte Partei. Durch die privilegierte Stellung verheirateter Paare innerhalb des Staates geschieht eine Instrumentalisierung zwischenmenschlicher Beziehung, letztendlich des Begriffes von Liebe. Sie ist so tief patriarchal verwurzelt, dass es innerhalb der Ehe extrem schwer ist, eingefahrene Rollen aufzubrechen. Gleichzeitig sehe ich, welche Symbolkraft sie ausstrahlt. Ich denke nur, dass wir oft an einem romantisierten Bild hängen, dessen patriarchale Wurzeln abgeschnitten gehören. Die positiven Aspekte, die ich mit dem Symbol der Boxhandschuhe anspreche, lassen sich auch in anderen Formen des Zusammenschlusses leben – etwa, wenn man sich dazu entscheidet, miteinander zu lernen, Konflikte als Potenzial zu betrachten. Liebe ist Arbeit und Arbeit sollte aus Liebe passieren – aus Verbundenheit zu den Dingen. Durch den Zwang, Geld zu generieren, befindet sich nicht nur Sorgearbeit in einem Dilemma. Der Teil in uns, der eigennützig ist, wird durch das auf Belohnung beruhende System gefördert. Mir ist es wichtig, Arbeit auch als Bedürfnis nach tieferer Auseinandersetzung zu betrachten. Deutlich wird dieses Paradox vor allem bei der Sorgearbeit, die traditionell als ‚Arbeit aus Liebe‘ betrachtet wird. Durch ihren geringen finanziellen Wert entsteht ein Ungleichgewicht zu ihrer eigentlichen Wichtigkeit. Da Sorgearbeit in meinen Augen das Wertvollste ist, was wir haben, gehört sie entsprechend entlohnt. Noch besser wäre ein System, in dem Care-Arbeit tatsächlich eine ‚Arbeit aus Liebe‘ sein kann, die nicht durch Entlohnung instrumentalisiert werden muss. Solange wir darauf hinarbeiten, heißt es aus meiner Sicht: Höchstlöhne für Sorgearbeit! Menschen, die sich kümmern, gehören Kronen aufs Haupt gesetzt und Schlüssel zur Goldkammer in die Hände gelegt.“

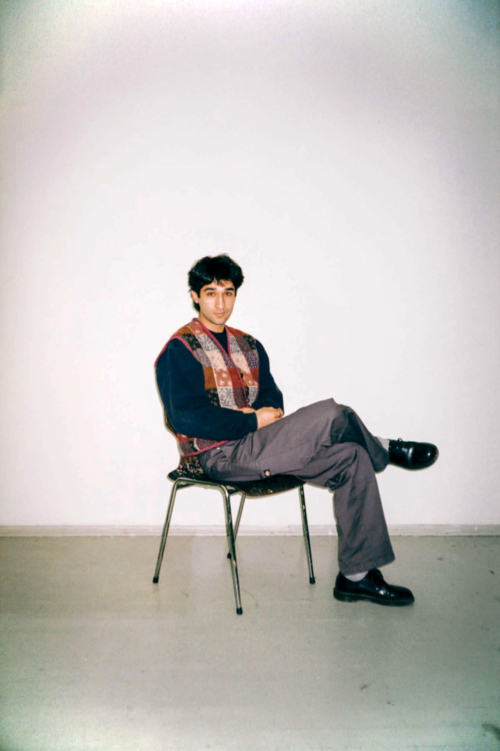

Omid Arabbay Teil der Care-Arbeit Shau im Museum für Arbeit

„In der Schau zeige ich eine Installation, die sich mit der Unsichtbarkeit von Pflegearbeit auseinandersetzt. Ein zentraler Bestandteil sind mobile Faltschutzwände, die einen visuell und körperlich erfahrbaren Raum bilden, und für die fragile Trennung zwischen Nähe und Distanz stehen, die Pflegeumgebungen so prägt. Innerhalb des Raums befinden sich Steinskulpturen, die von Metallstangen umklammert und durchzogen sind – wodurch ein Spannungsverhältnis entsteht, das auf die widersprüchliche Realität der Pflegearbeit verweist, die getragen ist von Stärke, aber zugleich eingeengt durch strukturelle Bedingungen. Meine künstlerische Perspektive richtet sich auf die Anerkennung einer Arbeit, die gesellschaftlich essenziell ist, aber oft im Verborgenen bleibt, insbesondere die Arbeit migrantischer Frauen, die in Deutschland einen Großteil dieser Care-Arbeit übernehmen. Auch persönlich bewegt mich das Thema, weil ich während meines Freiwilligen Sozialen Jahres an einer Förderschule in Hamburg die Herausforderungen dieser Arbeit erfahren habe. Zugleich haben mich die Erfahrungen meiner Mutter geprägt, die viele Jahre in der Altenpflege tätig war. Ihre Arbeit war von Belastung und fehlender Anerkennung gekennzeichnet. Die gesellschaftliche Wertschätzung von Menschen, die pflegen, egal ob in Kliniken, Heimen, sozialen Einrichtungen oder zu Hause in Familien, muss sich grundlegend ändern. Sie leisten eine Arbeit, die körperlich und emotional extrem anspruchsvoll ist, und sind oft doch unterbezahlt und überlastet. Das ist nicht nur ungerecht, es ist auch ein Systemproblem. Konkrete Handlungsmöglichkeiten sehe ich vor allem auf politischer Ebene. Dazu gehören die Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen in der Pflege, gekoppelt mit Tarifbindung, der Ausbau von Ausbildungsplätzen und Qualifizierungsprogrammen, Investitionen in öffentliche Pflegeeinrichtungen und bessere Arbeitsbedingungen. Ich finde aber auch, dass Veränderungen auf kultureller Ebene passieren müssen. Wir müssen Care-Arbeit sichtbarer machen und über ihre gesellschaftliche Bedeutung sprechen.“

Clara Alisch über Räume für Austausch

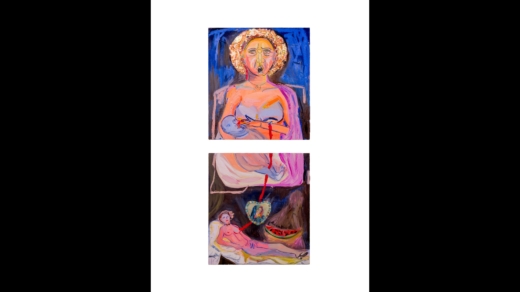

„Mein künstlerischer Beitrag zur Ausstellung ist die multimediale Videoinstallation „Lactoland“. Darin untersuche ich die menschliche Milchproduktion als reproduktiven, ökonomischen, ästhetischen und auch virtuellen Prozess. Im Zentrum steht das Stillen, das gesellschaftlich oft nicht als Arbeit anerkannt wird, weil es meist isoliert im Privaten stattfindet. Begleitet wird die Installation von überdimensionalen Stillkissen, die einen Ort der Ruhe sowie eine unterstützende Struktur bieten und diese Art der Care-Arbeit konkret verkörpern. „Lactoland“ fordert dazu auf, sich mit den Mechanismen und Mühen dieser „Milcharbeit“, wie ich sie nenne, auseinanderzusetzen, und macht deutlich, dass es sich dabei um eine reale, wertvolle und gesellschaftlich relevante Arbeit handelt.Das Thema Care-Arbeit interessiert mich ebenso persönlich, da ich selbst davon betroffen bin, wie als Künstlerin und Wissenschaftlerin. Mich beschäftigt besonders, welche historischen Konstruktionen dazu geführt haben, dass Care-Arbeit – und vor allem weiblich konnotierte Arbeit – gesellschaftlich abgewertet oder unsichtbar gemacht wurde, und wie sie in vergangenen und gegenwärtigen Bildtraditionen auftaucht. Dieses Spannungsfeld und seine Auswirkungen auf heutige Beziehungsweisen und Familienorganisation sind für mich zentral. Meine Arbeit „Lactoland“ bleibt deshalb immer aktuell, weil sie die Perspektive der Betroffenen hervortreten lässt. Meine Erfahrung zeigt auch: In Gemeinschaft lässt sich Care-Arbeit besser tragen als allein. Entscheidend ist es, aus der Isoliertheit herauszukommen und sichere Räume zu schaffen, in denen sich Care-Arbeitende austauschen und vernetzen können – eine feministische Wissens- und Raumpraxis. Darum sind Räume für Austausch, Begegnung und das Erproben neuer Unterstützungsformen essenziell. Meine künstlerische Arbeit versteht sich so auch als Einladung, diese Perspektiven sichtbar zu machen, Wissen zu teilen und Care-Arbeit als unverzichtbaren Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens neu zu verhandeln.“

Dieser Artikel ist zuerst in SZENE HAMBURG 10/25 erschienen.